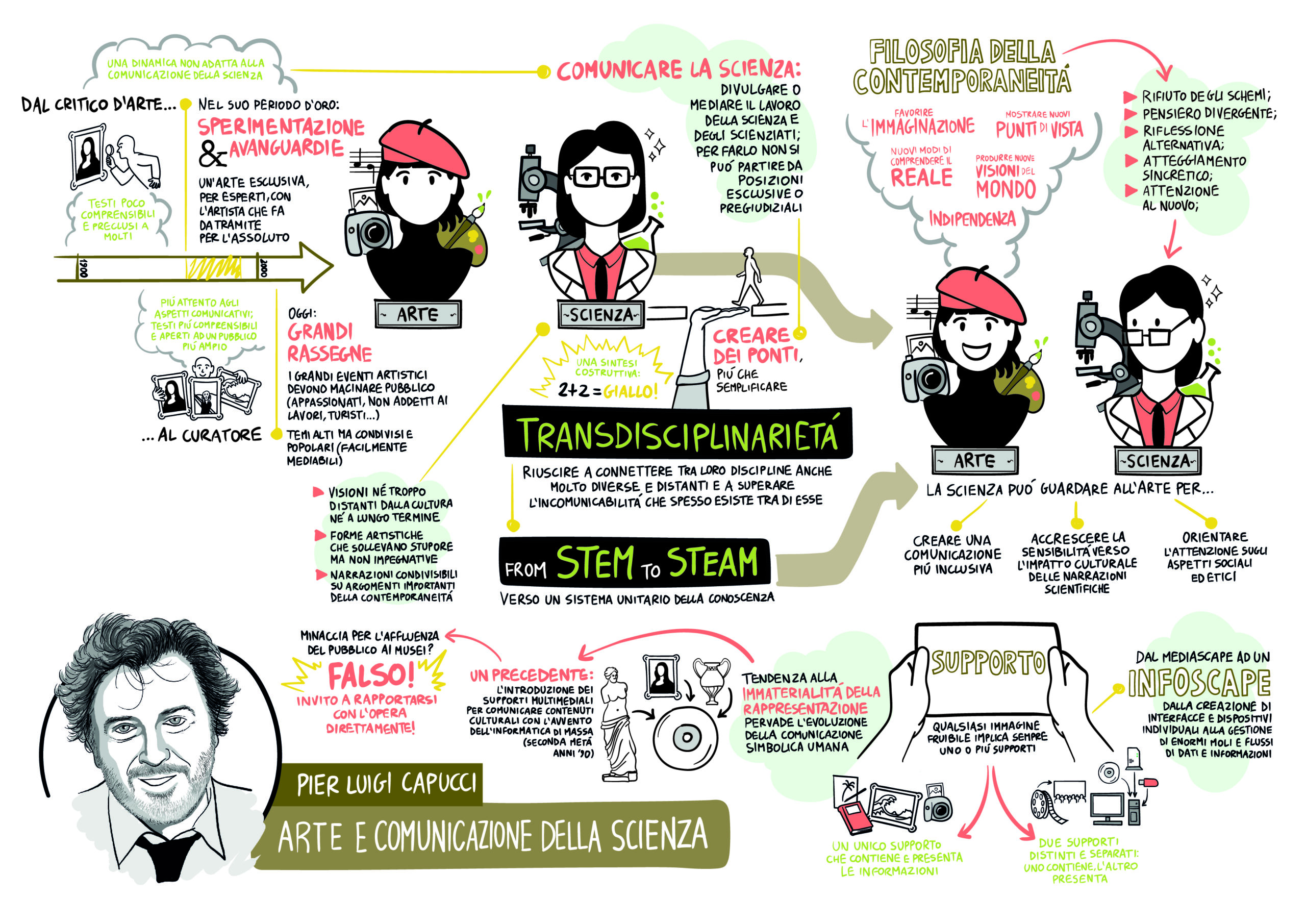

L’opera d’arte, l’artista, il collezionista, il “mercato dell’arte”, il “mondo dell’arte”, non sono concetti assoluti e validi per tutte le civiltà. Sono culturalmente determinati, dato che sono esistite e tuttora esistono culture per le quali il termine “arte” non possiede alcun significato, o non possiede un significato paragonabile a quello che gli viene attribuito nel mondo occidentale. E sono anche storicamente determinati, perché, dove quei concetti sono riconosciuti, in genere cambiano nel corso tempo. Fatta questa breve premessa, nel “mondo dell’arte”, come in tutti i costrutti simbolici umani, la narrazione, la capacità narrativa e persino fabulatoria, la sua costruzione, la sua enfasi, sono elementi fondamentali. Questo è vero anche nell’ambito della critica d’arte, che tra le sue funzioni dovrebbe presentare (per alcuni “disvelare”), interpretare, più prosaicamente “comunicare”, l’opera al pubblico.

La critica d’arte ha conosciuto varie scuole e modalità di analisi dell’opera, talvolta compresenti nello stesso testo: storica, fenomenologica, semiotica (soprattutto negli anni ’70 e ’80), sociologica, psicologica (anni ’70–’90). Il periodo d’oro della critica d’arte va dagli anni ’60 alla fine degli anni ’80, e coincide, in maniera interessante, con il predominio dell’idea di sperimentazione nella creazione artistica. Per l’arte si tratta di un periodo molto creativo, che aggiunge alle forme tradizionali cosiddette figurative la performance, l’happening, la contaminazione tra generi e modalità espressive, nuovi strumenti e linguaggi grazie a dispositivi elettronici come il video, la TV, il computer, e, diremmo oggi, le tecnologie multimediali in genere. Vengono messi profondamente in discussione i ruoli dell’artista, del fruitore, del collezionista, lo statuto e la funzione dell’opera nel suo rapporto con il contesto – ambientale, sociale, politico, mercantile – in cui è collocata. Ma è un periodo molto vivace anche nel campo della musica, nelle sue varie declinazioni dal popolare al colto, basti pensare alla nascita e alla diffusione della musica rock e pop e alla grande stagione della musica classica contemporanea, con compositori e teorici come Boulez, Stockhausen, Berio, Cage. In quegli anni anche il cinema sperimenta, per esempio con il Neorealismo e la Nouvelle Vague, con libertà espressive che il cinema odierno non conosce. La poesia e la letteratura attraversano una stagione straordinaria, con l’avventura della Beat Generation, le sperimentazioni del Gruppo 63 e del Gruppo 70 in Italia, l’attività dell’OuLiPo in Francia…

Per restare nel campo dell’arte, quel trentennio costituisce il periodo d’oro delle “avanguardie” artistiche, le ultime delle quali, le più significative, sono state la Transavanguardia, il cui mentore è stato Achille Bonito Oliva, e i Nuovi-Nuovi, il cui mentore è stato Renato Barilli. Si trattava, tuttavia, di forme d’arte esclusive, create per un pubblico di esperti. La critica d’arte sosteneva questa esclusività e la affiancava: rileggendoli oggi, quei testi possono risultare poco comprensibili, oscuri, involuti, creati da pochi per pochi. All’epoca invece, quanto più erano ardui e faticosi tanto più venivano considerati interessanti e pregiati!

Le ultime avanguardie ufficialmente riconosciute e il loro apparato critico segnano la fine dell’epoca dell’arte come esclusione. I grandi eventi contemporanei devono macinare pubblico: “La Biennale d’Arte” di Venezia passa dagli oltre 500 mila visitatori nel 2015 ai quasi 650 mila nel 2017 (per dare un altro riferimento, nel 2012 “Documenta 13” a Kassel ha fatto 900 mila presenze). Non si tratta più solo di un pubblico di addetti ai lavori ma di una massa di persone costituita in gran parte da appassionati, visitatori, turisti: è un pubblico generalista di provenienza internazionale. Ne consegue che da manifestazioni come queste non bisogna aspettarsi, come qualche decennio fa, la presentazione delle “ultime tendenze”, delle forme espressive più “nuove”, dell’“avanguardia” se vogliamo ancora usare questo concetto démodé – a meno di non includere nel discorso artistico anche i grandi processi organizzativo/comunicativi che questi eventi implicano, il che, a dire il vero, non sarebbe affatto un’idea peregrina – perché questo pubblico generalista non capirebbe. I grandi eventi sono sostanzialmente delle grandi rassegne, devono proporre dei temi alti ma culturalmente, e più o meno criticamente, condivisi, di natura storica o generali, radicati nell’immaginario contemporaneo, alti ma al contempo popolari, che non devono turbare troppo o che devono riportare gli eventuali turbamenti sotto l’egida rassicurante della discussione colta: dei temi adatti a essere facilmente mediati. Per citarne alcuni delle ultime Biennali d’Arte: l’umanesimo, l’arte come momento di illuminazione, l’arte come “macchina del tempo”, le “generazioni dell’arte”, il sapere enciclopedico… In questo processo di mediazione la figura del critico tende a trasformarsi in quella del curatore, quando non a essere sostituita del tutto. Rispetto al critico il curatore è più un esperto degli aspetti culturali, anche pubblici e comunicativi, dell’evento, deve facilitare e posizionare la “divulgazione artistica”. Anche l’impianto testuale che accompagna questi eventi è diverso rispetto al passato: gli articoli e i saggi presenti nei cataloghi e nelle riviste sono più comprensibili, aprendosi alla fruizione di un pubblico più ampio.

L’arte delle innumerevoli mostre, delle rassegne e delle fiere ha perso il ruolo di generatore o attrattore di forme culturali ed espressive sperimentali, la funzione di faro del nuovo, la dimensione assoluta, forse persino la sua illimitata e incontestata libertà. Pierre Restany, fondatore nel 1960 del Nouveau Réalisme, uno dei più importanti critici d’arte del mondo, con il quale ho avuto la fortuna e l’onore di collaborare per molti anni, diceva spesso che “l’artista è uno spirito libero” [Restany, 1990; Trivellin, 2015]. Con poche eccezioni, oggi si ha piuttosto l’impressione che il volto dell’arte sia quello della conservazione, incapace di guardare al futuro, con lo sguardo rivolto a un’arcadia splendente, libera e inquieta al di fuori del tempo. Nel rigetto pregiudiziale o nella comprensione superficiale della complessità dei fenomeni emergenti (l’impatto delle tecnologie e delle discipline scientifiche, la criticità dei movimenti politici e sociali, la dimensione globale e locale dei mutamenti climatici, le molte facce dell’antropocentrismo e le sue ricadute sugli ecosistemi, per fare solo qualche esempio), nella riduzione a elemento decorativo della contemporaneità, nella celebrazione di un umanesimo semplice e ottuso, nelle sue battaglie di retroguardia, l’arte sembra spesso appartenere a un tempo oleografico. Così facendo rinuncia alla sua vocazione fondamentale, oggi forse persino alla sua maggiore responsabilità: interpretare lo spirito critico della contemporaneità.

Dunque, esistono delle dinamiche o delle pratiche del mondo dell’arte che possono risultare interessanti per la comunicazione della scienza? Sì, ma non nel mondo dell’“arte delle avanguardie”, così esclusivo e volutamente estraneo alle masse, con i suoi dispositivi e i suoi riti. Per la comunicazione della scienza possono invece essere interessanti le odierne dinamiche della comunicazione dell’arte. Visioni consistenti ma non troppo ambiziose, né troppo distanti nella cultura né a lungo termine, narrazioni tuttavia in grado di appassionare e coinvolgere. Forme artistiche che sollevano stupore e nel contempo non pretendono impegni esclusivi di carattere culturale. Che con passione sono capaci di creare narrazioni condivisibili su argomenti importanti e attuali della contemporaneità, come per esempio il Climate Change, e di coinvolgere un numero elevato di persone di varia provenienza geografica e culturale.

Transdiciplinarietà e convergenza

La comunicazione scientifica deve divulgare, o, se si preferisce, mediare, il lavoro della scienza e degli scienziati, spesso riorientando una relazione precaria e pregiudiziale: per farlo non può partire da posizioni di esclusione o che guardano dall’alto. Per evitare fraintendimenti: “mediare” non significa necessariamente “semplificare”, ma creare dei presupposti (culturali, tecnici, linguistici…), dei ponti, per collegare discipline diverse con una lingua comune, comprensibile a un pubblico più o meno allargato e persino agli specialisti dei diversi settori, che spesso non comunicano e non si capiscono tra loro. In questo senso il mediatore scientifico, nella sua dimensione transdisciplinare, potrebbe persino diventare una nuova figura di scienziato della cultura, generando contenuti innovativi mediante una strategia di ricerca che attraversa vari confini disciplinari e mette in relazione elementi di natura diversa.

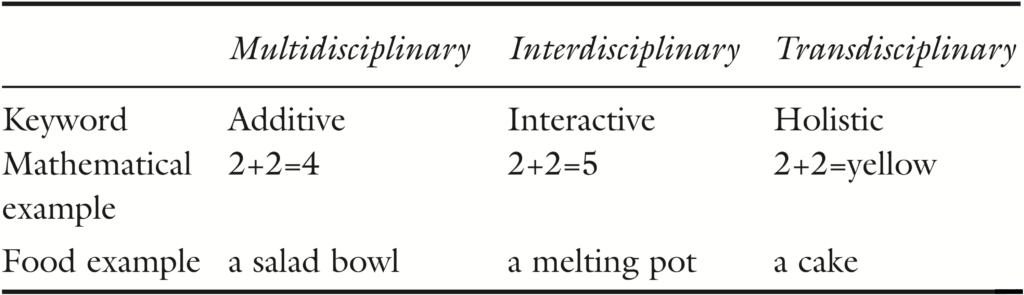

Proprio il concetto di “transdisciplinarietà” appare molto utile in questa discussione, anche oltre le problematiche della comunicazione della scienza, nell’approccio alla didattica e alla ricerca scientifica. La “transdisciplinarietà” cerca di connettere discipline diverse superando l’incomunicabilità che spesso esiste, operando una sintesi costruttiva il cui risultato va oltre la semplice dimensione collaborativa. Il termine è stato introdotto da Jean Piaget nel 1970, in un intervento al seminario internazionale “Interdisciplinarity – Teaching and Research Problems in Universities”, organizzato dall’Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in collaborazione con il Ministero francese dell’Istruzione e l’Università di Nizza [Nicolescu, 2010]. Nel 1987 l’International Center for Transdisciplinary Research (CIRET) ha adottato la Charter of Transdisciplinarity al “1st World Congress of Transdisciplinarity”, Convento da Arrábida, Portogallo, Novembre 1994 [De Freitas, Morin, Nicolescu, 1994].

Più recentemente, in ambito scientifico, il significato di “transdisciplinarietà” è stato discusso e messo a confronto con quello di concetti spesso considerati analoghi o usati in maniera intercambiabile, come “multidisciplinarietà” e “interdisciplinarietà”, da Bernard C. K. Choi e Anita W.P. Pak:

“We conclude that the three terms are used by many authors to refer to the involvement of multiple disciplines to varying degrees on the same continuum. Multidisciplinary, being the most basic level of involvement, refers to different (hence “multi”) disciplines that are working on a problem in parallel or sequentially, and without challenging their disciplinary boundaries. Interdisciplinary brings about the reciprocal interaction between (hence “inter”) disciplines, necessitating a blurring of disciplinary boundaries, in order to generate new common methodologies, perspectives, knowledge, or even new disciplines. Transdisciplinary involves scientists from different disciplines as well as nonscientists and other stakeholders and, through role release and role expansion, transcends (hence “trans”) the disciplinary boundaries to look at the dynamics of whole systems in a holistic way.”

Choi & Pak, 2006, p. 359

Le differenze tra i tre concetti sono illustrate nella Figura 1:

Un analogo tentativo di superamento delle barriere è in atto nella ricerca dell’integrazione delle arti e delle humanities nelle discipline scientifiche, in particolare nell’ambito della formazione. Questa discussione, di portata internazionale, viene spesso chiamata “From STEM to STEAM” – essendo STEM l’acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics e STEAM quello di Science, Technology, Engineering, Art (and Design), and Mathematics – e poggia sull’idea di consilience (convergenza), introdotta da Edward O. Wilson [Wilson, 1998], sulla fusione dei modi di conoscenza. Successivamente, questa idea è stata ripresa da Edward Slingerland e Mark Collard [Slingerland & Collard, 2011] e, più recentemente, discussa da vari autori, tra cui Armida de la Garza e Charles Travis [Armida de la Garza & Charles Travis, 2018].

Secondo Wilson:

“A united system of knowledge is the surest means of identifying the still unexplored domains of reality. It provides a clear map of what is known, and it frames the most productive questions for future inquiry. Historians of science often observe that asking the right question is more important than

producing the right answer. The right answer to a trivial question is also trivial, but the right question, even when insoluble in exact form, is a guide to major discovery. And so it will ever be in the future excursions of science and imaginative flights of the arts.”

Wilson, 1998, p. 326

Arte, scienza e tecnologia

Nel suo celebre saggio Understanding media: Extensions of Man, a proposito della figura dell’artista Marshall McLuhan scrive che:

“The artist is the man in any field, scientific or humanistic, who grasps the implications of his actions and of new knowledge in his own time. He is the man of integral awareness”

McLuhan, 1964, p. 65

Secondo Roy Ascott, il grande teorico britannico, artista ed educatore:

“Ask not what science can do for art, but what art can do for science”

Ascott, 2006

Le riflessioni sulle relazioni tra arte, scienza e tecnologia possono entrare a pieno titolo anche nella discussione sulla comunicazione della scienza, in primo luogo per le dinamiche della contemporaneità: oggi è difficile capire e descrivere la complessità del mondo senza attivare atteggiamenti e approcci artistici. L’arte può essere considerata come una sorta di “filosofia della contemporaneità”: può favorire la capacità di immaginare, può mostrare nuovi punti di vista, può produrre nuovi modi di comprendere il reale, nuove visioni del mondo. L’arte ha una fondamentale vocazione critica, che conduce a una preziosa indipendenza. La scienza può guardare all’arte per il rifiuto degli schemi, il pensiero altro, il percorso divergente, la riflessione alternativa, la soluzione inusuale, l’atteggiamento sincretico, la libertà e l’indipendenza, l’attenzione al nuovo. L’arte può arricchire la comunicazione della scienza coinvolgendo persone che, per vari motivi – culturali, ideologici, politici… – rimarrebbero, più o meno volontariamente, escluse. Può generare una sensibilità verso l’impatto culturale delle narrazioni scientifiche mostrando la qualità poetica di visioni del mondo che possono avere affinità con le proprie. Può orientare l’attenzione sugli aspetti sociali ed etici, spesso trascurati o considerati superficialmente. Le narrazioni della scienza possono integrare la conoscenza, aiutare a comprendere le direzioni della ricerca, rendere consapevoli di ciò che è possibile, approfondire le visioni del mondo o crearne di nuove, definire la realtà e i suoi limiti, guardare al futuro.

In secondo luogo, c’è il rilievo della dimensione sociale. Ciò che definisce l’arte, che la determina, non è tanto l’oggetto artistico in sé – l’opera, l’installazione, l’esperimento, il processo… – quanto il contesto sociale, culturale, comunicativo, in cui tale oggetto si colloca, in cui avviene. Per questo i tentativi di cercare l’arte dentro l’opera o nelle strutture cerebrali del fruitore mostrano dei limiti, in particolare nella contemporaneità: non tengono nel dovuto conto della dimensione sociale in cui l’opera d’arte nasce e agisce. È certamente interessante analizzare le opere mediante discipline scientifiche come la Neuroestetica, per reperire le basi biologiche su cui fondare dei principi estetici generali, come scrivono Ramachandran e Hirstein:

“We suggest in this essay that artists either consciously or unconsciously deploy certain rules or principles (we call them laws) to titillate the visual areas of the brain. Some of these laws, we believe, are original to this article — at least in the context of art. Others (such as grouping) have been known for a long time and can be found in any art manual, but the question of why a given principle should be effective is rarely raised: the principle is usually just presented as a rule-of-thumb. In this essay we try to present all (or many) of these laws together and provide a coherent biological framework, for only when they are all considered simultaneously and viewed in a biological context do they begin to make sense.”

Ramachandran & Hirstein, 1999, p. 17

Tuttavia, i principi, le regole, le strutture e le configurazioni funzionano artisticamente solo quando vengono condivisi dalla dimensione sociale e comunicativa, da quella cultura, in quel periodo. Può quindi accadere che opere d’arte considerate importanti contravvengano a un inquadramento scientifico (molte opere della Transavanguardia, o opere che seguono le dinamiche della condivisione sociale, delle comunicazioni di massa, o che sono di provenienza extra-artistica). Oppure, reciprocamente, può accadere che opere che assecondano canoni estetici validati dalla scienza non godano di alcuna considerazione artistica. O ancora, può succedere che nel corso del tempo intervengano mutamenti culturali che cambiano le regole estetiche, come nell’avvicendarsi dei modelli di bellezza femminile e maschile. O nella parabola degli stili: il Barocco, in auge dagli inizi del Seicento alla metà del Settecento, sarà considerato per molto tempo una forma d’arte deteriore. Ma conoscerà una nuova fortuna soprattutto nella seconda metà del ’900 [Anceschi, 1953, 1959, 1960, 1984], contestualmente alla diffusione della Teoria del Caos e allo studio dei sistemi dinamici [Lorenz, 1963, 1996; Prigogine & Stengers, 1984], delle matematiche frattali [Mandelbrot, 1975], delle teorie della complessità [Bocchi & Ceruti, 1985; Morin, 1990], elementi che il Barocco sembra ben rappresentare, al punto che questo periodo storico è stato chiamato “età neobarocca” [Calabrese, 1987]. Il che, tra l’altro, evidenzia la reciprocità culturale che da sempre lega le forme scientifiche e quelle artistiche.

Dunque, la dimensione sociale dell’arte non può essere ignorata: “arte” è ciò che una società, che una cultura, decide che sia arte.

Materialità e immaterialità nell’evoluzione della comunicazione

Nonostante che l’idea di immaterialità delle immagini contemporanee, in particolare di quelle tecnologiche, sia popolare da lungo tempo, nell’arte a partire dal testo di Lucy Lippard [Lippard, 1973] e soprattutto dalla mostra “Les Immatériaux” al Centre Pompidou nel 1985 [Lyotard, 1985], in realtà la contrapposizione tra la materialità del reale e la sua rappresentazione immateriale (o limitatamente materiale) con strumenti e dispositivi di varia natura è malposta. In primo luogo perché nel computo della “materialità della comunicazione” sarebbe necessario includere i dispositivi e i supporti che rendono possibile e veicolano tale comunicazione, dato che da essa sono tecnicamente inscindibili e sono solo logicamente distinguibili. Non esiste un’immagine senza supporto: il supporto è ciò che porta, nell’accezione latina di contenere e insieme presentare, le informazioni, che ne contiene la codifica e nel contempo le visualizza. Il fatto che qualsiasi immagine fruibile implichi sempre uno o più supporti e non possa esistere senza di essi è una cosa talmente ovvia che di fatto nel linguaggio corrente, anche scientifico, si parla solo di immagini e non di immagini+supporti, dato che questi ultimi sono necessariamente implicati e imprescindibili. Anche nel caso dei laser che scrivono nel cielo, negli ologrammi e nei miraggi nel deserto, esiste sempre un qualche supporto che contiene e presenta le informazioni.

La differenza è tra le immagini tradizionali e quelle contemporanee. Nel caso dell’affresco, del quadro, del disegno, dell’illustrazione, della fotografia, della stampa, esiste un unico supporto che contiene e insieme presenta le informazioni (o, se si preferisce, dal punto di vista logico: il supporto che contiene le informazioni coincide con quello che le presenta). Nei media contemporanei invece esistono due supporti, separati e distinti, uno che contiene la codifica dell’informazione e l’altro che la presenta: nel cinema la codifica dell’immagine è contenuta sulla pellicola e viene mostrata sullo schermo, nelle immagini televisive o in quelle fruite tramite computer la codifica è contenuta su un supporto più o meno remoto – memorie di varia natura, server, cloud, DVD, CD… – e viene mostrata su qualche schermo. Questi supporti, quello che contiene e quello che presenta l’informazione, possono anche risiedere in continenti diversi, come nel caso del Web, e a viaggiare tra il supporto contenitore e quello visualizzatore, a volte quasi alla velocità della luce, sono i dati. Dunque, nei media moderni e contemporanei l’informazione, codificata in impulsi elettrici o elettromagnetici, può viaggiare da almeno un supporto contenitore a un numero anche molto elevato di supporti visualizzatori remoti, nei quali alla fine viene decodificata e restituita in una forma sensorialmente riconoscibile e comprensibile dagli umani. Perché avvenga questo passaggio i due supporti devono essere collegati tra loro, devono essere tecnicamente compatibili e devono condividere degli standard e dei protocolli di comunicazione. Deve esistere un sistema che legge le informazioni dal supporto contenitore e le trasporta fino a quello visualizzatore, mostrandole. E, infine, ci deve essere una qualche forma di energia – in genere è l’elettricità – per fare avvenire questo processo.

La tendenza a comunicare sempre più velocemente, sempre più lontano, in maniera sempre più affidabile ed economica è connaturata all’evoluzione dell’umanità, anche la storia dei media lo dimostra. Tuttavia, al di là dell’importante aspetto della materialità del supporto e della sua imprescindibilità, la tendenza all’“immaterialità della rappresentazione” pervade l’evoluzione della comunicazione simbolica umana: da sempre la riduzione della materia dell’informazione costituisce un elemento fonda-mentale. Nei segni indicali un gesto, che coinvolge solo una piccola parte del corpo, attraverso uno spazio intermedio che può anche essere vuoto, sta in luogo di un oggetto o di un evento reale, in genere compresente nello spazio e nel tempo, come anche i partecipanti nell’atto comunicativo. Nel linguaggio orale delle concatenazioni e delle modulazioni sonore, generate e veicolate dalla vibrazione della materia, rappresentano situazioni reali, anche molto complesse, non necessariamente spaziotemporalmente compresenti all’atto comunicativo. Senza sistemi di registrazione la comunicazione orale è volatile, si perde una volta terminata la sua emissione, e, come per i segni indicali, richiede la compresenza spazio-temporale dei soggetti della comunicazione.

Anche se da tempo, soprattutto dall’invenzione del telefono, i media più recenti hanno eliminato la necessità della compresenza spazio-temporale dei soggetti della comunicazione, e i sistemi e dispositivi di memorizzazione ne hanno eliminato la volatilità, la quantità di materia coinvolta nel processo di comunicazione orale è generalmente ridotta rispetto a quella dell’evento e/o dell’oggetto reale che viene descritto o rappresentato. Del resto, ogni atto comunicativo implica un’ergonomia: ottenere la massima efficacia con la minima esposizione, con il minimo dispendio di materia ed energia.

Con le immagini e la scrittura, tramite quantità limitate di materia, delle figurazioni possono rappresentare mondi reali o immaginari, la materialità della comunicazione coincide quasi completamente con quella dei supporti mediante i quali è veicolata e con quella degli elementi di cui è costituita. Con le immagini la conoscenza non è più “volatile”, viene registrata al di fuori del corpo, le conoscenze possono essere fissate e trasmesse e possono sopravvivere agli individui. Le immagini danno alle idee, alle pratiche e ai comportamenti una forma visuale stabile nello spazio e nel tempo, l’atto comunicativo non richiede più la compresenza spazio-temporale degli attori della comunicazione.

Anche con la scrittura le conoscenze, codificate in una forma durevole e stabile, divengono memorie e documenti conservati al di fuori del corpo, e non vanno perdute con la morte degli individui. Come per le immagini, dei segni ottenuti coinvolgendo una piccola parte del corpo creano narrazioni che possono essere tramandate, oltrepassando l’orizzonte spazio-temporale degli attori della comunicazione. Le conoscenze divengono trasportabili e verificabili, l’informazione può viaggiare nel tempo, anche per millenni, e nello spazio, anche tra continenti, può essere condivisa da culture diverse e lontane da quella originaria. Le azioni possono essere trasmesse, fruite e attuate a distanza anche senza la presenza dell’autore del documento.

Segni indicali (anche nella forma di mouse e puntatori), oralità, immagini e scrittura sono tuttora le modalità alla base della comunicazione simbolica umana, declinate in un gran numero di tecnologie, dispositivi e media [Capucci, 1998; 2015; 2016]. Nell’evoluzione delle immagini e della scrittura la materialità dei supporti delle rappresentazioni può essere molto varia, può andare dalle megastrutture utilizzate dal videomapping ai pochi decigrammi di peso degli smartwatch. Ma si riduce notevolmente la materialità della figurazione. Se nella pittura sulla tela c’è ancora uno strato visibile di materia congegnato per simulare la materialità del mondo, in alcuni pittori in maniera più evidente che in altri, nella fotografia analogica la materia dell’immagine è costituita da un sottile film fotosensibile, e il supporto è generalmente di carta. Come abbiamo notato precedentemente, nel cinema, nei media contemporanei e in quelli digitali ci sono in realtà due supporti, connessi tra loro, invece di uno: un supporto che contiene la codifica dell’informazione (memorie di varia natura, CD, DVD, pellicola cinematografica, cloud…) e un supporto distinto e separato che la presenta (un qualche schermo attivo o passivo), che in realtà potrebbe essere anche situato in un luogo remoto rispetto al primo, in un altro continente. Nel supporto contenitore la materia non è direttamente percepibile dai sensi, mentre su quello visualizzatore le immagini sono generate da dispositivi microscopici (transistor, led, diodi…) oppure, come nel cinema, sono generate dalla luce, costituite di onde elettromagnetiche, dunque sono immateriali.

La comunicazione scientifica oltre la scrittura: dal mediascape all’infoscape

Sull’uso di dispositivi tecnologici e di sistemi informativi nei musei esiste un precedente interessante. Nella seconda metà degli anni ’90, con l’avvento dell’informatica di massa e con la diffusione dei personal computer, di supporti multimediali come i CD, di Internet, di dispositivi di memorizzazione e qualche anno dopo dei DVD, diviene possibile comunicare dei contenuti culturali, in particolare quelli dei musei, molto più estesamente e precisamente in maniera multimediale, interattiva e accattivante. In questo periodo vengono tenuti convegni, scritti saggi e articoli, rilasciate interviste, aperte discussioni su se e come questi “nuovi media” possano essere utilizzati per far conoscere e promuovere i tesori conservati nei musei. Almeno inizialmente il loro impiego viene avversato da critici e conservatori, che considerano il museo come luogo deputato principe nella fruizione delle opere e temono che una larga rappresentazione e divulgazione dei contenuti culturali tramite CD oppure online costituisca una minaccia per l’affluenza del pubblico: se è possibile fruire di quell’opera sullo schermo di un computer o su Internet perché andare a vederla in un museo?

La storia ha mostrato la fallacia di questa posizione: in realtà la diffusione dei contenuti storico-artistici tramite media e new media ha generato quelle abituali lunghe file di persone davanti agli ingressi dei musei e degli eventi culturali. L’immagine di un’opera non costituisce un sostituto sufficiente dell’opera stessa e della sua fruizione diretta: al contrario, rappresenta una sorta di invito che rafforza l’intenzione di rapportarcisi direttamente, di vederla dal vivo, magari all’interno di un percorso culturale e sociale più ampio. Dunque, grazie a media e new media le visite ai musei e agli eventi culturali sono divenute fenomeni di massa, spesso incluse negli itinerari turistici, e il pubblico si è moltiplicato.

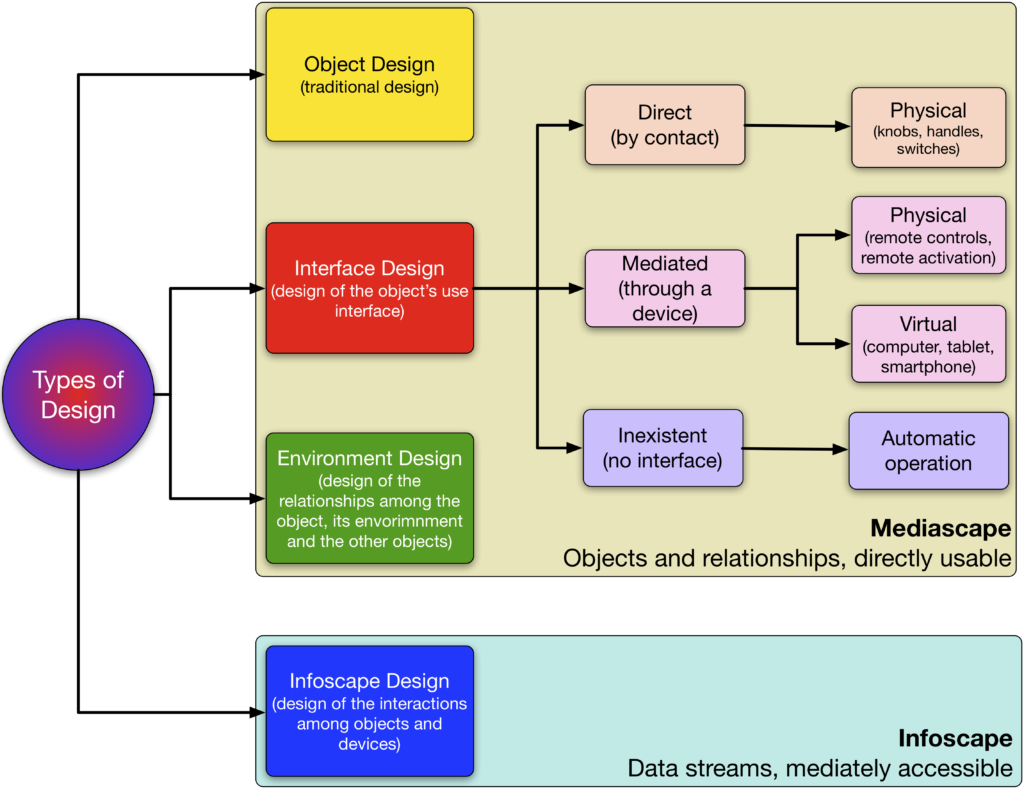

Oggi la comunicazione scientifica ha a che fare con la gestione di dati e informazioni, spesso in grandi quantità. Oltre alla stesura di articoli può riguardare la creazione di applicazioni per interpretare e descrivere fenomeni complessi, l’organizzazione di eventi e mostre, la creazione di exhibit, poster e installazioni, la realizzazione di audiovisivi e contenuti di varia natura per il Web, la cura di programmi televisivi e multimediali per vari target. Vi è poi il settore dell’ideazione di dispositivi di accesso alle informazioni, per varie finalità che vanno dai sistemi informativi per le mostre all’archivistica, dalla ricerca alla didattica, dalla documentazione all’arte.

Quello che spesso risulta frustrante nell’uso dei dispositivi impiegati nelle mostre e nei musei è l’interazione con le informazioni, sia nell’uso pratico di questi strumenti, non sempre adeguati, sia nelle interfacce che li governano, talvolta di difficile comprensione e uso. Così come non ci si improvvisa comunicatori scientifici non ci si improvvisa neppure esperti di interaction design, specialmente quando si ha a che fare con grandi quantità di dati e opportunità comunicative multimediali. Talvolta si ha l’impressione che quelle straordinarie acquisizioni teorico-pratiche, che a partire dagli anni ’80 del ’900 hanno contribuito a espungere le interfacce grafiche dall’oscurità testuale dei laboratori informatici, siano andate perdute. Che anche questo sia colpa della globalizzazione, che ha fatto emergere in vari continenti ingegneri e designer con culture diverse, attenti ad altre priorità? O si tratta più semplicemente del risultato di un’operatività che privilegia la dimensione economica della comunicazione rispetto alla sua qualità? Forse bisognerebbe obbligare gli ingegneri e i designer che hanno progettato e realizzato quei dispositivi, le loro modalità d’uso, le interfacce che li governano e che separano gli utenti dalle informazioni, a frequentare con profitto dei corsi di usabilità.

Probabilmente non è mai esistita una cultura che, come quella odierna, ha dedicato così tanta attenzione alla preservazione del passato, al suo accumulo, studio, protezione e restauro. Nell’era dei Big Data, dell’Intelligenza Artificiale, dell’Internet of Things, del Deep Learning e del Machine Learning, degli algoritmi che regolano aspetti sempre più ampi, diversi e decisivi dell’esistenza quotidiana, quantità sempre più rilevanti di sapere e conoscenze diventano facilmente disponibili, raggiungibili, analizzabili, utilizzabili, condivisibili. Diviene fondamentale gestire flussi di dati scambiati automaticamente tra oggetti e dispositivi, i quali possono agire insieme in maniera transmediale come sistemi autonomi, integrando operativamente più media e modalità comunicative. Nell’ambito del design e della comunicazione che ne consegue questo comporta un mutamento radicale delle modalità progettuali e operative: significa passare dalla creazione di oggetti “sensoriali” (dispositivi fisici e interfacce), individuali e separati, alla gestione di flussi di dati, alla finalizzazione di processi di informazione. Più che un’attività solista, come spesso il design viene inteso, questo tipo di progettualità – altrove chiamato Infoscape Design [Capucci, 2017] – somiglia alla direzione di un’orchestra. Con questo passaggio dal mediascape all’infoscape anche la comunicazione della scienza, in un futuro molto prossimo, dovrà confrontarsi.

Category:

Pier Luigi CapucciDate:

11 Dicembre 2020